梅州,坐落于广东省东北部,城如其名,这是一座城充满“梅”元素城市。

梅花是这里的市花,每到冬季,都能看到漫山遍野的梅花凌寒怒放。

穿城而过的江水名为梅江,因古时其地多梅,沿江有“梅花十里”故称之。

宋代诗人杨万里路过时,就曾作“一路谁栽十里梅,下临溪水恰齐开,此行便是无官事,只为梅花也合来”之诗,言此地梅花之盛。

梅州古城里生活着知名的汉族民系,客家人。

以梅作为城市符号的客家人,性格也像极了梅,凌雪傲霜,吃苦耐劳,不畏艰难。

这与千年前那段南迁的历史有关。

魏晋南北朝,一个大混战的时代,生活在北方的中原人,常年为战乱所扰,苦不堪言。为避战祸,他们拜别故土,一路向南,寻找理想家园。

南迁的路途多坎坷,跋涉的艰辛、疾病与死亡、对北方故土的深切挂念等,无不磨砺着这支南迁队伍的坚强意志力,同时,也塑造了客家人吃苦耐劳性格品质。

正如客家俗语所说,“使别人吾当使膝头”,靠别人不如靠自己!

来自中原的先民,有的驻足在了赣江流域,有的在汀江流域扎了根,还有的在粤北的青山绿水间停下了颠沛流离的脚步。

他们在这里开垦土地,建造围屋,一如当初在北方生活的模样。

南北朝人士程旼的家族,是最先入粤的客家先民。

那时的梅州,还是一片未曾开化之地,其实并不宜居。

但对于他们来说,能够隔绝战火,便是一块福地,剩下的可以靠自己的双手去开垦、去创造。

靠着从中原带来的先进农耕技术和文化,程旼带领他的家族在这里生存发展,逐渐过上了富足的生活。

相传,当地有两兄弟,因平时疏于对庄稼的管理,又赶上天气原因,导致庄稼歉收,生活陷入窘境。无钱无粮的兄弟俩便求助于乐善好施的程旼。

见二人窘境,程旼允诺帮忙,但让俩人过几日再来。

几天后,二人来到程家,却未如愿拿到钱财,而是看到了他家硕果累累、粮食丰产的耕地。

程旼告诉俩兄弟,这些都是我们族人辛勤劳作的结果,给你们钱财只解一时之困,解不了一世困难。只有靠自己的双手去创造,生活才能够富裕起来。

随后,他拿出一张早已备好的拱背犁,送给两人,并教授他们使用方法。从此以后,二人辛勤劳作,日子也越来越好。

“勤恳劳作,才有食有作”,成为客家人世代秉持的箴言。

先进的农耕技术让当地百姓衣食渐丰,程旼又兴办私学,教化乡民,使曾经地瘠民贫、礼乐不兴之地,变为民风淳厚、教化昌隆的岭南文化之乡。

程旼也因此被誉为梅州客家“人文始祖”,并与张九龄、韩愈等人一起被尊为“广东古八贤”。

自程旼开启古城文脉后,客家人耕读传家、崇文重教的传统,便在这片大山深处的土地上扎下了根。

在深厚的文化氛围的影响下,古城人才辈出。

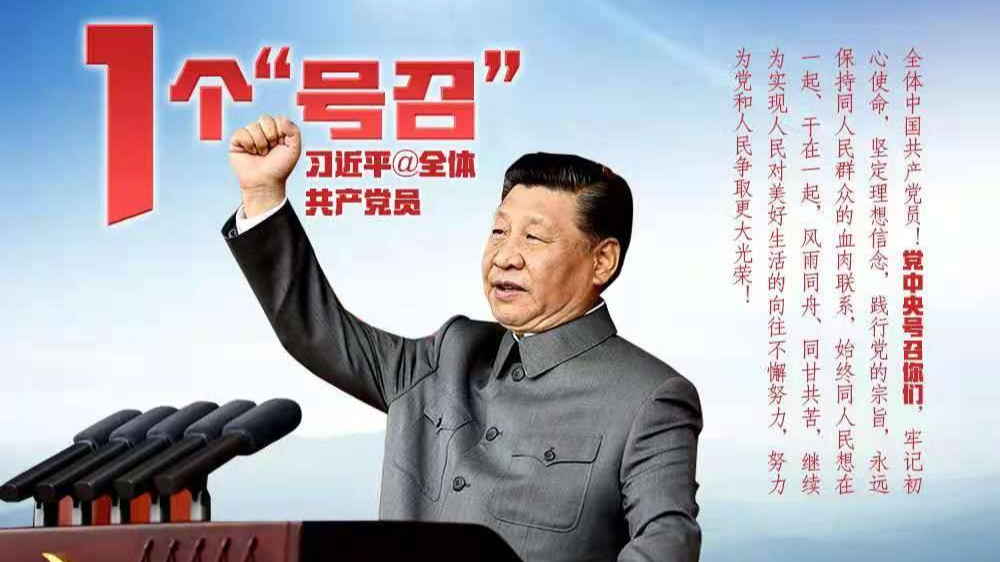

从古代“父子同进士”、“一门三登科”,到用教育救国的晚清著名外交家黄遵宪,还有为党和人民的事业立下不朽功勋的共和国元帅叶剑英。

叶剑英与母校东山中学的故事,一直是古城人最自豪的家乡记忆。

东山中学原为东山书院,黄遵宪曾将其改建为“东山初级师范学堂”,用来培养优秀教师,以实现教育救国的目的。

但这所学堂后来被广东军阀政府控制,将其与城中的务本中学堂等四所学校合并,并派人来监督进步学生。

面对军阀政府的压迫,就读于原务本中学堂的客家少年叶剑英,十分愤慨,他带领一百多名进步师生毅然退出学校,搬到校外的叶家祠堂上课。

祠堂的环境毕竟和正式的学堂不一样,连桌椅也没有,十分艰难。

就在这样的情况下,叶剑英写下了“放眼高歌气吐虹,也曾拔剑角群雄。我来无限兴亡感,慰祝苍生乐大同”的诗句,表达了他的远大抱负。

在外辗转三个月后,师生们搬进了当时空置的东山书院,在叶剑英的建议下,校名改为“私立东山中学”。

随后,他又和师生商议制定了《学生会章程》,提倡读书是“为将来利国福民”,勿效仿老学究“博取无谓之功名”。

1917年,叶剑英进入云南讲武堂学习,投身于民主革命。这位从大山深处走出的客家少年,一步步成长为坚定的无产阶级革命战士。

革命路上,叶剑英无数次在关键时刻挺身而出,力挽狂澜。民主革命期间,他抗击陈炯明,护卫孙中山,策应南昌起义,领导广州起义。长征期间,他拥护毛泽东,避免红军内部发生武装冲突。在党和国家的危急时期,他挺身而出,拨乱反正,为共和国的平稳发展保驾护航,为党和人民的事业立下不朽功勋。

如今的梅州依旧充满活力,古城与新城隔江相望,建设中的梅汕高铁、双龙高铁、赣梅高铁,把梅州融入到粤港澳大湾区中。奔流不息的梅江水,磨砺出古城人如梅花一般的坚毅性格,他们也将带着这股力量走向更广阔的天地,开启新的历史篇章。

周六晚22:00,锁定CCTV-4,一起去“世界客都”广东梅州走走!

播出内容:《梅州——梅花香自苦寒来》(上)

来源:记住乡愁