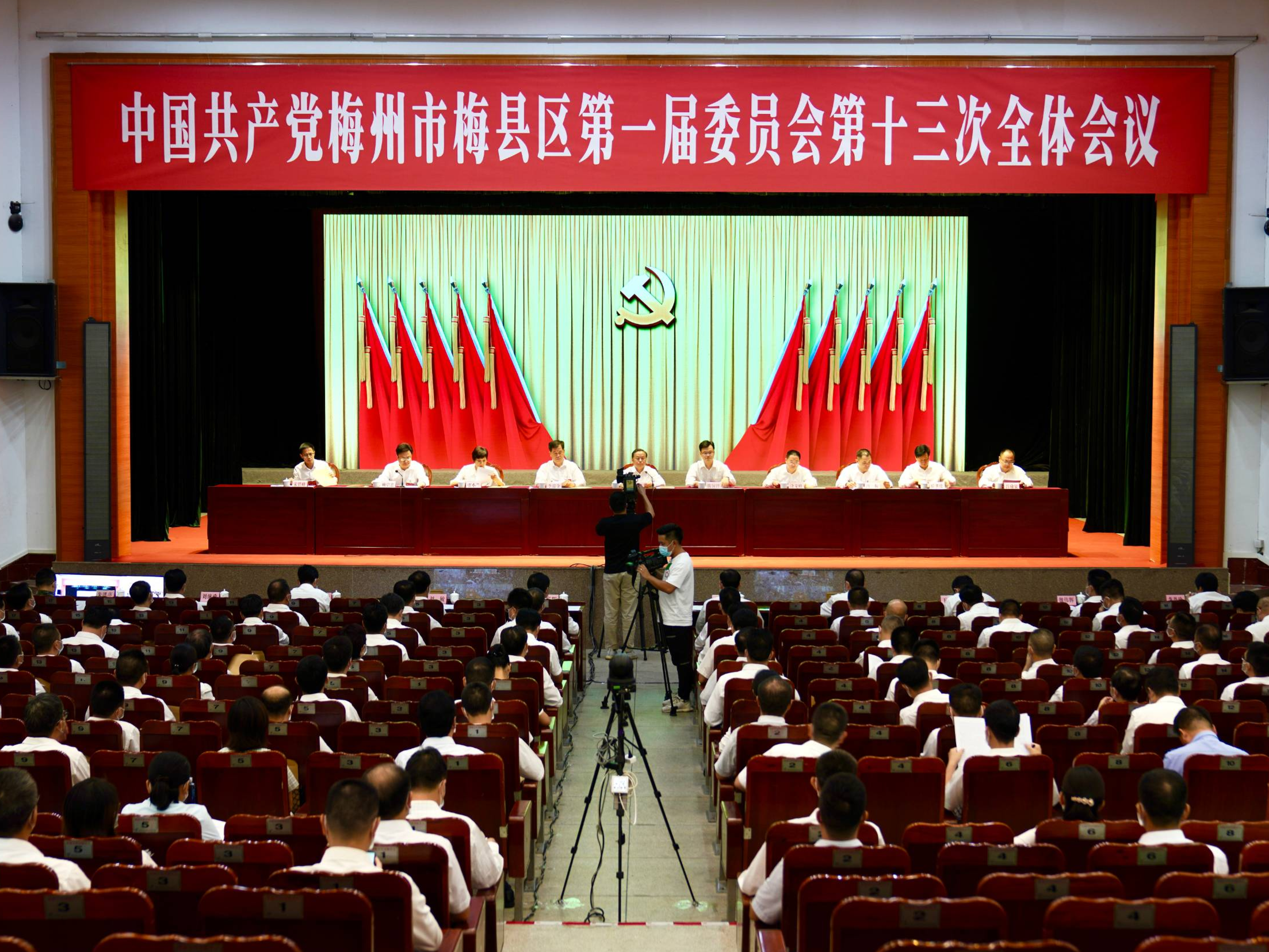

今天下午(8月26日),中共梅州市梅县区委一届十三次全会在梅县区文化中心礼堂召开。

全会的主要任务是,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻习近平总书记“七一”重要讲话精神和对广东系列重要讲话、重要指示批示精神,认真贯彻落实省委十二届十四次全会、全省推动老区苏区全面振兴发展工作会议和市委七届十一次全会精神,动员全区上下牢牢把握横琴、前海开发开放的重大机遇,深化落实国务院《关于新时代支持革命老区振兴发展的意见》,总结上半年工作、安排下半年任务,深化全面从严治党,奋力在新征程上加快推动梅县区经济社会高质量发展。梅县区委书记、区长温助民代表区委常委会作工作报告。报告内容分为三部分:

梅县区委强化政治意识、提高政治站位,紧紧围绕中央和省委、市委部署要求,主动服务融入横琴粤澳深度合作区、前海深港现代服务业合作区“两个合作区”的建设,抢抓发展新机遇、拓展发展新空间、培育发展新动能,积极参与打造新发展格局战略支点。

(一)主动参与“两个合作区”建设

充分发挥生态、人文、平台等优势,抢抓机遇、乘势而上,以湾区所需、尽梅县所能,全面对接服务融入“两个合作区”建设,切实把总书记对广东、对苏区山高水长的关怀厚爱,转化为推动梅县苏区全面振兴发展的强大动力。

(二)主动对接湾区消费大市场

加快梅龙高铁建设,推进机场迁建和汕梅高速改扩建工程,促进与湾区人流物流快速联通、全面畅通,充分借力“两个合作区”的通道优势、链接功能,更好地利用国际国内两个市场、两种资源。

发挥生态发展区功能优势,加快建设国家级现代农业产业园、广东供销天业(梅县)冷链物流产业园、梅州柚精深加工等项目,打造粤港澳农产品线上线下供应中心,促进生态发展区与沿海经济带、湾区大市场有效衔接。

(三)主动承接产业梯度转移

围绕“两个方案”部署和全市构建“5311”绿色产业体系的要求,精准对接“两个合作区”的产业溢出和辐射带动,制定指向明确的招商清单,大力实施“三进一出”工程,在深圳、珠海、东莞、广州等地设立招商引资服务队,力争引进一批好项目、大项目。

1、是发挥铜箔产业基础优势,以入选全省“双十”战略产业集群、“强芯工程”、制造业高质量发展“十四五”规划为契机,主动对接横琴、前海合作区发展集成电路、电子元件等产业,加快引进更多关联企业,融入全省半导体与集成电路延链补链强链工程。

2、是发挥长寿之乡资源优势,依托梅州国家中医药综合改革试验区建设,加强与粤澳中医药技术产业园区合作,发展南药种植、中药研发等产业,构建现代中药健康产业体系,融入粤港澳大湾区中医药高地建设。

3、是发挥“华侨之乡”、港澳台侨胞众多的优势,依托国家全域旅游示范区建设,加强与香港、澳门的文旅合作和青年交流,推进华侨文化旅游经济合作试验区规划建设。

(四)主动谋划构建更高水平开放平台

充分利用“两个合作区”深度对接港澳、链接世界、带动全省、辐射内地的驱动效应,积极在增值税一般纳税人资格、国际贸易“单一窗口”金融服务、全球中心仓建设、跨境电商促进贸易多元化试点等领域开展探索,统筹推进梅州综保区、国际无水港、跨境电商综试区建设。

加强与广物控股对接,力争年底前开通中欧国际班列。积极学习借鉴“两个合作区”开发开放的先进经验,深入推进赋能放权、便民利商改革,推动投资管理、项目建设、贸易便利化,打造一流的国际化营商环境、政务环境、法治环境。

二、感恩奋进、开拓进取,牢牢把握政策机遇,奋力推动梅县苏区振兴发展步步高

今年以来,全区上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,立足新发展阶段,贯彻新发展理念,融入新发展格局,认真落实省委“1+1+9”决策部署和市委“123456”思路举措,全力战疫情、兴实业、攻项目、筑平台、惠民生、优服务、强保障,经济社会保持稳中向好发展态势。

(一)巩固了“严”的基调

始终把党的政治建设摆在首位,坚持全面从严治党。强力推进新一轮基层党建三年行动计划,创新打造有声智慧党建墙,建成全市首个区级城市党群服务中心。

高质量完成村(社区)“两委”换届选举,“一肩挑”比例100%、交叉任职比例98.7%。

扎实组织开展党史学习教育,精心打造“奋斗百年路、启航新征程”情景党课,成功举办“九月来信”首次传达贯彻学术研讨会和历史陈列展,以及“红色信仰·时代之声”主题演讲比赛、《梅县红》人文国画长卷展、全省首个“中国共产党人精神谱系展”。

完成政法队伍教育整顿工作任务,纠正了一批政法队伍中存在的顽瘴痼疾。扎实做好巡视巡察“后半篇”文章,不断巩固拓展整改成果。

始终保持反腐斗争高压态势,上半年纪检监察机关立案100件,给予处分100人,进一步营造了风清气正的政治生态。

(二)保持了“进”的态势

1、是经济指标进位争先

今年上半年,全区地区生产总值106.1亿元,同比增长12.2%,增速全市第三。规上工业增加值29.59亿元,同比增长33.2%,增速全市第二;工业投资同比增长20.4%,排名全市第二;技改投资同比增长108.6%,排名全市第一,总体呈现平稳运行、稳中有进的发展态势。

2、是产业集群持续发展

“11115”产业集群进一步壮大。铜箔产能去年新增1.3万吨,全区产能达4.1万吨,今年上半年实现产值17.15亿元,比增179.4%。

年产3.1万吨的嘉元科技锂电铜箔项目加快建设,首期1.5万吨产能将于11月底试产。

BPW(梅州)车轴、庆达实业(二期)等11个总投资17.8亿元的项目陆续动工建设,上半年实现产值21.28亿元,同比增长34%。

国家全域旅游示范区建设稳步推进,客都人家一期建成,开业半年多来接待游客超过350万人次,成为梅州网红打卡点和华南文旅新标杆,二期项目正全面加快建设,三期项目正式动工。

国家现代农业产业园、梅州柚优势产区项目顺利推进,梅州柚深加工项目即将试产。

3、是营商环境持续优化

深化“放管服”改革,数字政府建设成效明显,政务服务事项“十统一”标准化工作全面推进,设置政务服务24小时自助服务区和企业开办专区,企业服务更加便利,投资环境更具吸引力。

今年新签约项目15个,计划投资总额62.8亿元。

(三)增添了“新”的优势

1、是平台建设迈出新步伐

梅县产业集聚地上半年完成工业总产值36.18亿元,同比增长72.7%。

梅州综保区围绕“一次建设、一次验收、一次达标、一次运行、一次成功”目标,完成一期项目建设,管委会组建运行,正式申请验收封关。

国际无水港同步动工建设,主体项目近期启动施工。

2、是项目建设跑出新速度

成功举办集中开工(签约)活动,总投资24亿元的6个项目现场开工、签约。

欣桐科技智能电子控制器项目从签约到试产仅用3个月时间,刷新“梅州速度”。

梅龙高铁、东部快线等项目加快建设,西部快线正式动工。

全区86项省市区重点项目完成投资37.1亿元,完成总量全市第一,完成率全市第二。

3、是乡村振兴打开新局面

区乡村振兴局正式挂牌成立,全面启动驻镇帮镇扶村工作,推动巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。

完善“1+N”生态宜居美丽乡村建设方案,18个区镇示范点和“三江四线”生态景观廊道建设有序推进。

坚守耕地红线,防止耕地非农化、非粮化,完成撂荒耕地复耕复种1.19万亩。

成功举办全省乡村振兴“万企兴万村”行动现场推进会和第一届广东民宿大会。

雁洋镇入选首批全国乡村旅游重点镇、省级旅游度假区。

“叶帅故里·美丽梅县”乡村游线入选全国乡村旅游学习体验线路。

(四)夯实了“稳”的基础

1、是筑牢疫情防线

发挥社区“三人小组”和大数据作用,加强中高风险地区来(返)梅人员的线索排查、核酸检测、集中隔离等工作,把牢外防输入关口。

进一步完善联防联控工作机制,成功承接举办全市新冠肺炎本地疫情处置应急综合演练。

落实“应接尽接”,新冠肺炎疫苗接种完成率居全市前列。

2、是筑牢生态防线

积极申报韩江中上游山水林田湖草沙一体化保护和修复工程,28个项目获批落地。

加快建设村级污水处理设施,推进水库水质整治。

全区6个考核断面水质优良率100%。

深化“绿满梅县”大行动,建立了“林长+检察长”工作机制,推进林分改造、乡村绿化美化示范村建设。

上半年,城区环境空气质量优良率99.4%,同比上升3个百分点。

3、是筑牢安全生产防线

深化源头治理、系统治理和综合治理,全面开展安全生产隐患排查整治,交通事故同比下降33.3%,未发生较大以上生产安全事故,安全生产形势保持稳定。

(五)提升了“暖”的民生

聚焦群众关心的民生问题,坚持办好十件民生实事和“十个一批”城建民生事项,完成154项“我为群众办实事”项目,切实让人民群众感受到梅县发展的温度。

1、是教育医疗提质增效

华业外国语学校、广外附设梅州实验学校、第二实验幼儿园3所学校建成使用,新增学位7080个。

高考成绩再创新高,中考成绩居全市前列。

粤东医院入选省高水平医院建设名单。

区中医院、妇幼保健院扩建工程基本完成建设。

医联体、中医专科联盟实现乡镇全覆盖,城乡医疗水平稳步提升,获评“广东省健康促进区”。

2、是城乡基础持续完善

全力创建文明城市,有序推进农贸市场、老旧小区、“四网融合”改造提升。

统筹推进城乡3类9项交通运输项目建设,畲江、梅西美丽圩镇试点稳步推进,宪梓公园、万里碧道二期、丙村郊野公园等加快建设。

完成137个自然村集中供水设施建设,新增覆盖人口4.37万人。

3、是社会保障更加有力

加强食品药品安全监督检测。

大力实施“粤菜师傅”“广东技工”“南粤家政”工程,新增就业1300多人。

城乡低保、养老保险等应保尽保,群众获得感、幸福感、安全感持续提升。

全媒体记者:莹莹 诗诗 翠芳

特约记者:曾健锋 王雅

编辑:雅芳

审核:谢勇 陈海