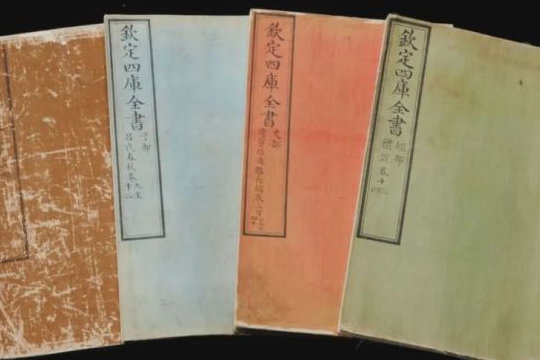

乾隆年间,由纪晓岚领衔担任总编纂,360多位官员、学者编撰,3800多人抄写,耗时13年编成了中国古代历史上规模最大的一部丛书《四库全书》,它囊括了从先秦到乾隆历朝历代所有的重要典籍,涉及中国古代几乎所有的学术领域,是中国传统文化真正的集大成者。《四库全书》是全球到目前为止规模最大的一套丛书,如果说要把它拍成图片的话,数字大概就是240万张上下。

《四库全书》编撰结束后共抄录了七套,被收藏在先后建成的“北四阁”和“南三阁”。之后200多年间,《四库全书》历经战乱,屡遭厄运。无数仁人志士,挺身而出,横穿中国,远涉重洋,开启了漫长的护书旅程。他们全力以赴,守望相助,历经千辛万苦,最终使得许多珍贵古籍幸免于难,流传后世。

为了探究《四库全书》背后这段充满曲折和传奇的故事, 《文化珠江》摄制组 先后前往北京国家图书馆、杭州文澜阁、承德避暑山庄、长沙岳麓书院、贵阳地母洞、宁波天一阁以及富阳、建德、扬州等地, 历时2年将《四库全书》在近、现代所发生的感人故事拍摄和记录。

距离杭州近三千里之远的贵阳,为何令世纪老人陈玲娟女士念念不忘?当初编撰《四库全书》时无书可捐的西南黔地,又为何与江浙文人建立起非一般的情谊?这也正是文澜阁《四库全书》西迁护书行动中,一段尘封许久的故事。

1937年7月7日,“卢沟桥事变”爆发,日本悍然发动全面侵华战争。为保杭州文澜阁《四库全书》(简称库书)免于战火,时任浙江省立图书馆馆长的陈训慈决定转移库书。1938年3月27日,在浙江大学协助下,140箱库书从浙江龙泉出发,一路跋山涉水,全程横跨五省,行程2000多千米,于1938年4月30日抵达贵阳。1939年4月8日,库书安全转移至地母洞,一藏就是5年零8个月,这也是整个西迁护书过程中停留时间最长的一处。

在那个战争纷乱的年代,这批护书人就这样食宿在地母洞两千个日夜,甚至因为恶劣的居住环境染上各类病根,长期受病痛困扰,但他们无怨无悔,竭尽所能保护了这批珍贵的文化遗产。

这套珍贵的古籍背后藏匿着怎样百折千回的故事,以致数代文人志士为它前赴后继、奋不顾身?敬请关注 今晚22:00珠江频道《文化珠江》 ,一起探寻《四库全书》充满磨难与传奇的前世今生。

编辑 | 老张

(微信:广东电视珠江频道)