“榉柳枝枝弱,枇杷树树香。”

春日里除了淡淡的花草清香

还有上市最早的应季水果之一

枇杷的甜香

天气晴好

梅县区丙村镇银二村果农盼来了大丰收

140多万斤枇杷陆续成熟上市

房前屋后、田野山地

郁郁葱葱的全都是枇杷树

挂在枝头的枇杷

一颗颗、一串串、一簇簇

青中转黄 黄中带红

正散发出诱人的香甜

银二村这份丰收的喜悦

与一位叫“余海新”的村民有关

枇杷之父采访视频

今年57岁的余海新,是个“不安分”的人,因不恋机关恋乡村,于1992年辞职回乡种地,而且种的还是村民不要的枇杷树。

余海新

起码一半以上的村民觉得我是在找死路,这种东西是不成商品的,卖不出去的,村民觉得这种东西不好,因为每天要摘,也卖不了什么钱,加上我们之前的路是不通的,车辆也没有,靠村民挑担子去卖,大家没有信心。

说干就干

自学种植、栽培、嫁接、除虫等一系列技术

成了余海新种植枇杷的“必修课”

功夫不负有心人

他的付出也终于有了收获

余海新

1995年,我成功将“解放中”枇杷进行品种改良,使得当时种植的100多株枇杷树,年产达2500公斤以上,是一般枇杷树产量的5倍多,收入达1.5万元以上。

90年代的万元户

可是稀罕得不得了啊!

慕名而来的村民纷纷前来拜师学艺

于是,余海新开始无偿提供种苗和技术,现场手把手指导村民种植。1997年,全村34户村民种植批杷5000多株,年产达10 万公斤以上,人均增收800元以上。

“全村富”采访视频

在丙村镇、银二村党组织的引导下,余海新萌发了把银二村打造成“枇杷村”的想法,通过公司+农户的形式,成立了银二枇杷专业合作社,将枇杷产业做大做强。

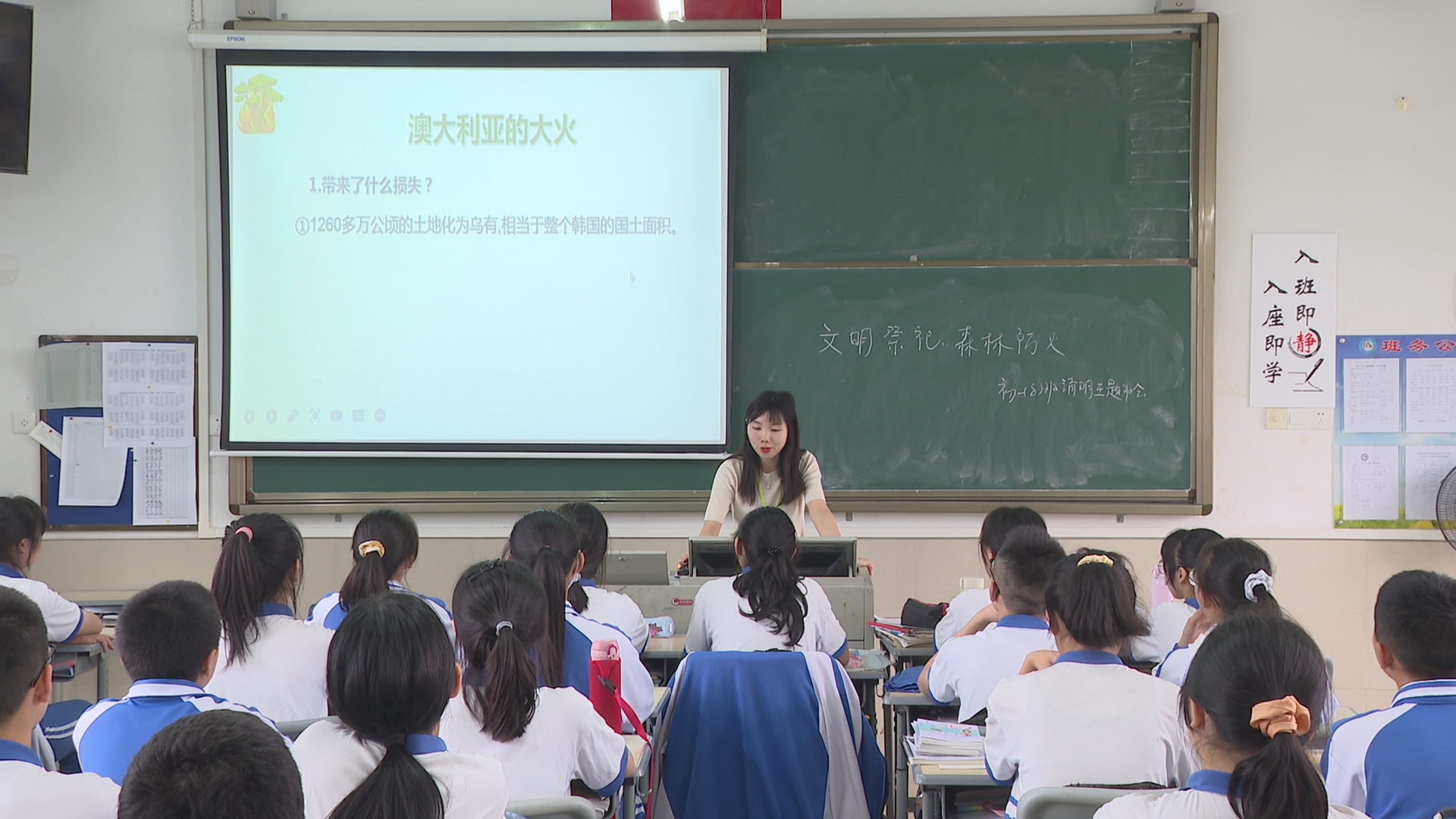

![丙村1(2)[00_00_01][20210331-092629].jpg 丙村1(2)[00_00_01][20210331-092629].jpg](http://wechatcmc.gcable.cn/mxqgbdst//upload/Image/app/rd/2021/03/31/bdcd71889fae4ba18eb0df51ee3fdf80.jpg?1617162155202)

村民 余书祥

多亏了他,教我们种枇杷,不仅成立合作社提高了价格,而且我们还不愁销路,供不应求,我们不用出去打工,卖枇杷每年有5、6万元的收入。

凭借大家的共同努力,“银二枇杷”成为一张响亮的金名片。如今,全村有510名村民种植枇杷,种植面积700多亩,年产量约140万斤,年产值约1400万元,人均年收入约27000元,枇杷成了村民增收致富的“金果子”。

都说枇杷一身都是宝

余海新还在枇杷全产业链开发上做起了文章

相继开发出枇杷花干、枇杷蜂蜜等附属产品

延长产品供应周期

让村民一年四季都有收入

要把枇杷产业做大做强

还必须与时俱进

用当下时兴的方式扩宽销售渠道

余海新的儿子余欣

就正在用朋友圈接龙、团购、拼团等方式

进行线上销售

余海新的儿子 余欣

我们现在一年线上卖的话3000箱左右,收入大概是30万左右。我通过我们年轻人的平台,方便的物流,让我们的枇杷,我们银二村的品牌,走出广东,走到更远的地方,这也是我的目标。

两代人扎根农村

为的就是

让“银二枇杷”走得更远

让“银二味道”香飘万里

进一步助力乡村振兴

这就是传说中的“别人的村”吗?

这波操作……

很硬核!

全媒体记者:翠芳 链锋

编辑:雅芳

审核:谢勇 陈海